“20米级的技术已经较为成熟了,目前我们正在攻克百米级技术的难关,预计年内就可以实现。”项目负责人刘长猛说。日前,由北京理工大学机械与车辆学院研发的20米级国内最大金属3D打印机迎来新进展,在移动式3D打印机器人的辅助下,百米级3D打印机计划将于今年9月在滨海—中关村北塘湾数字经济产业园落成。

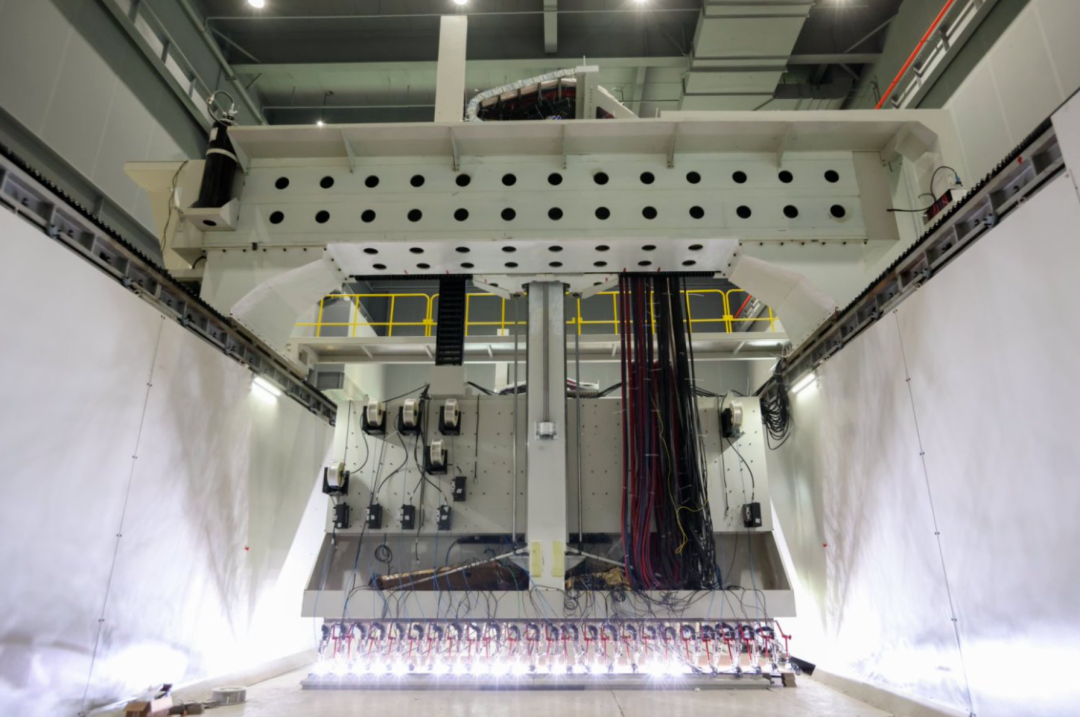

位于滨海—中关村的北理工新能源与高性能制造实验室聚焦“超大规格金属点阵结构多弧并行3D打印技术与装备”,其自主研发的40弧并行增材制造设备已可稳定生产20米级大型金属点阵结构,相比传统制造模式,具有设计制造一体化、复杂结构无支撑制造以及轻量化等特点,能够显著降低海洋装备制造等成本。

“20米级的产品都是在机床上进行增材,设备运行十分稳定,所以便按照规划启动了百米级设备的设计研发工作,目前来看一切都很顺利,预计将于今年9月份整体呈现,年内实现首次生产。”刘长猛说。据介绍,该百米级别的3D打印机将新增4台移动式3D打印机器人,机器人将根据程序的设定完成更大尺寸产品的增材工作。目前该产品已完成设计等方面的前期工作,正就设备进行定制化开发,产品正式面世后,将创造国内3D打印设备的新纪录。

“项目进展得如此顺利,离不开区域的大力支持,从项目入驻起,大到厂房改造小到物业管理,又或者是政策解读、项目对接,天津经开区都给予我们很大的帮助。”刘长猛说,“未来,我们将扎根在经开区、扎根在滨海—中关村,配合区域发展规划,全力打造‘研发—中试—产业化’闭环生态,利用自身的技术与渠道等优势,不断完善产业链,吸引上下游企业入驻,助力新质生产力在这片沃土上蓬勃发展。”

北理工团队正依托中试平台加速“钢板点阵混凝土结构”等新型海洋材料的应用验证,计划2025年实现50米级浮式平台下水,并规划建设国际首个千米级海洋能源综合开发平台。根据估算,项目成熟后,首年营收即可达到千万元,待在谈大项目落地后,预计将达到十几亿甚至几十亿元级别,有望为国家擘画3D打印产业新版图。

作为项目的服务方与合作方,天津经开区将进一步深化与北理工团队的合作,随着百米级3D打印技术的突破与产业化落地,双方将以中试为引擎,驱动3D打印技术“从图纸到车间”质变跃迁,共同开启海洋基建材料的新篇章。

未来,天津经开区将进一步深化与北理工团队的合作,与北理工共建产学研融合平台,联合申报科研项目、申请专项资质,并开放孵化项目股权合作,推动“北京研发”向“天津转化”高效落地,全力支持项目从技术验证基地升级为先进结构3D打印批量制造企业。

● 悬空结构自由成型

突破传统制造限制,实现任意复杂结构的精准制造,为装备轻量化与功能集成提供可能。

● 点阵夹芯结构革新

以点阵夹芯替代传统船舶板材加筋结构,实现船体减重30%,兼具减震降噪、抗爆防护等复合功能,大幅提升装备性能与安全性。

● 多弧并行打印装备突破

自主研发国际领先的超大型多打印头3D装备,为海洋工程装备批量化制造奠定基础。